今回の疑問は、紀の川市の熊代正雄さんから届いた「桃山町にはなぜ桃農家が多いの?」です。

白鳳、清水白桃、川中島白桃──。香りが良く、甘くてジューシーなあら川の桃は、紀の川の左岸に広がる畑230㌶で、550戸の農家が栽培し、毎年、2500〜3000㌧を出荷しています。

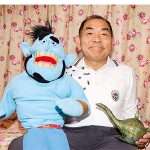

なぜ桃山町が桃の名産地になり、現在も農家が多いのか。その理由と歴史をあら川の桃振興協議会の山下忠男会長に聞きました。

地質と気候が栽培に適した

「桃山にはなぜ桃農家が多い?」。あら川の桃振興協議会の山下忠男会長に聞きました。

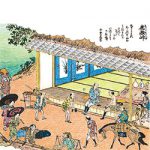

紀の川市桃山町での桃栽培は、安楽川(あらかわ)村と呼ばれていた1782年に、村垣弥惣八が摂津国池田庄から桃の苗を導入したのをきっかけに始まりました。

砂や小石を含んだ水はけの良い地質と、温暖な気候が栽培に適しました。この桃が好評を博したことから、近隣の農家へと広がりました。

明治時代には西日本で有数の産地に成長しました。しかし、太平洋戦争中に陸軍飛行場の設置が計画され、伐採や根ごと抜き取る作業を強いられた結果、江戸時代から続く桃園は、見る影もなくなり…。

戦後は産地復興の努力を続け、1956年に安楽川町、奥安楽川村、調月村が合併し、桃の産地であることから「桃山町」と名付けられ、収穫量は戦前を越す復活を遂げました。

山下会長は「昨年の台風の影響で、今年の出荷量は例年の半分ほどですが、とても良い甘さです。これを機に品種更新する農家もあり、まだまだ発展していきます。8月中旬まで、ぜひ味わってください」。

(ニュース和歌山/2019年7月20日更新)